Tutti i contenuti pubblicati da aza

-

XMAS COMICS & GAMES

fino

Torna a Lingotto Fiere di Torino la grande festa dedicata ai fumetti, al cosplay, ai tornei di esport e videocames, ai giochi da tavolo e al mondo movie. Maggiori informazioni: https://xmascomics.it/ -

Mordenkain Presenta: Mostri del Multiverso è ora disponibile in italiano

No, sarebbero un pastrocchio uguale. Perché se per 40 anni hai lasciato il beholder in inglese, non ha alcun senso iniziare a chiamarlo Onnivedente... ma proprio nessuno.

-

Come si cambia il colore del testo con il cellulare?

Non era presente il pulsante apposito nell'editor "piccolo". Ora dovrebbe esserci.

-

Grandi Novità dal Wizards Presents: One D&D, Dragonlance e Molto Altro

Concordo. Temo molto un effetto 3e dove un giocatore alle prime armi si deve leggere decine di talenti per cercare di capire quale scegliere, mentre uno "scafato" sa benissimo quali realizzano la combo perfetta... Questo piace anche a me, gradirei vedere una maggiore esclusività di alcuni incantesimi verso certe classi. Ricordo il caso limite della 5e dove lo stregone ha 128 incantesimi (manuali base) di cui NESSUNO esclusivo della sua classe (fonte: https://forum.rpg.net/index.php?threads/5e-overlapping-class-spell-lists.740658/). Maaa, gli allineamenti? Ci saranno?

-

MODENA NERD

fino

Nerd di tutta Italia, we are back: arriva la sesta edizione di Modena nerd! Modena nerd scalda i motori per sorprendere un’altra volta i giovani di tutte le età. Due giorni all’insegna della cultura pop, centinaia di eventi a tema, incredibili ospiti e migliaia di metri quadrati di stand e attrazioni, nella splendida cornice di modenafiere. Maggiori informazioni: https://www.modenanerd.it/ -

PESCARA COMIX & GAMES

fino

Nel 2022 torna l’appuntamento con il Pescara Comix, l’evento internazionale dedicato al fumetto, al cosplay, al cinema e al games. Maggiori informazioni: https://www.pescaracomix.it/ -

ALEcomics Festival

fino

ALEcomics è il festival del fumetto di Alessandria che ogni anno per 2 giorni colora la fantastica Cittadella storica divulgando l’arte del fumetto, la cultura pop ed il divertimento del gioco. Maggiori informazioni: https://www.alecomics.it/ -

9° SAN MARINO COMICS FESTIVAL

fino

Ritorna il Festival del Fumetto e della cultura Pop della più antica Repubblica del mondo, patrimonio Unesco dal 2008. La NONA EDIZIONE si svolgerà il 26-27-28 agosto 2022 ed è un evento che lo scorso anno ha raccolto oltre 53000 visitatori da tutta Europa e che sta crescendo ogni anno di più grazie alle alleanze e collaborazioni con i festival più importanti d'Italia quali Lucca Comics & Games, Firenze Fantasy - Festa dell'Unicorno Winter Edition Festa dell'Unicorno 2019 di Vinci, Teramo Comix, Nerd Show Bologna 2019, Modena Nerd e tanti altri! Un evento GRATUITO con ospiti fantastici, una gara cosplay con gli organizzatori di svariati CAMPIONATI NAZIONALI DI COSPLAY (EPICOS), alcuni dei concerti più memorabili della storia delle fiere del fumetto. ...e poi ancora: ospiti, doppiatori, disegnatori, mostre, conferenze, steampunk, mostra mercato e tante altre sorprese. Maggiori informazioni: https://www.sanmarinocomics.com/ -

La Guida di Van Richten a Ravenloft è disponibile in italiano

-

La Guida di Van Richten a Ravenloft è disponibile in italiano

Per chi voglia segnalare la cosa alla WotC riporto da un altro canale: Se hai un account Wizards e una padronanza base della lingua inglese esiste un canale apposito per inviare feedback su manuali specifici, a patto che siano editi da WOTC. https://dnd-support.wizards.com/hc/en-us/requests/new/ Seleziona "Feedback" nel menu a tendina "What would you like to contact us about?" e compila il modulo. L'apertura del ticket garantisce che il tuo reclamo finisca sott'occhio di un qualche responsabile della casa madre.

-

Che succede alla chat?

La chat è di nuovo attiva e funzionante.

-

Che succede alla chat?

Ciao, no è un problema generale che non abbiamo ancora risolto.

-

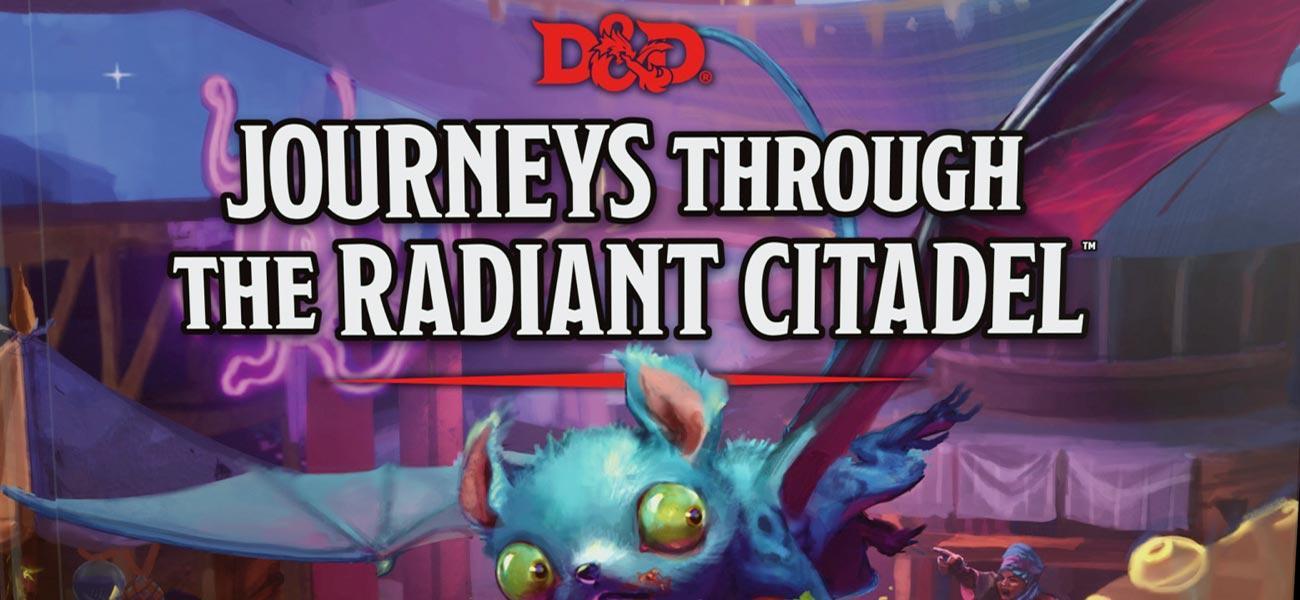

Journeys Through the Radiant Citadel sarà il prossimo manuale di D&D

Questo però è un forum di discussione ed normalissimo che vi siano delle opinioni contrastanti. E' un dato di fatto che D&D, vista la sua storia di quasi 50 anni, abbia un pubblico variegato. Ed è anche un dato che fatto che la WotC stia cambiando il gioco portandolo verso le nuove generazione e uno stile "mordi e fuggi". Già Candlekeep Mysteries è una raccolta di brevi avventure che non passerà alla storia né per originalità né per epicità. Ora replicano con questo supplemento, sempre di avventure brevi, con una cittadella dove non ci sono intrighi, non ci sono mostri in agguato, non ci sono strade piene di criminalità e regna la "Diversità"! Se questa è l'idea che ha la WotC di D&D ben venga, però i fan di vecchia data hanno tutto il diritto di criticarla. Leggo in alcuni forum "finalmente avventure dove non è richiesta la violenza", la qual cosa è grottesca visto che 3/4 del manuale del giocatore riguarda regole, incantesimi, oggetti, talenti, ecc. che hanno a che fare col combattimento. Se uno vuole lamentarsi perchè l'editore attuale di D&D fa dei prodotti che si distaccano da come egli percepisce il gioco ha tutto il diritto di farlo. Poi di che idee si facciano i giocatori che si avvicinano all'hobby chi se ne frega.

-

Journeys Through the Radiant Citadel sarà il prossimo manuale di D&D

Da un articolo su Polygon: Unlike other cities from the modern D&D lore — places like Baldur’s Gate and Waterdeep — the Radiant Citadel isn’t overrun by crime lords, demons, or mind flayers. Instead, it’s a place where people can live together in peace. “The Radiant Citadel is not a place of backstabbing, and lurking monsters, and crime just around the corner,” George said. “The Radiant Citadel was meant to give players a real hope, a respite, a place to regroup and rebuild after facing the worst and most tragic challenges [...] where they could launch incredible stories and adventures [across the multiverse].” Meno male che non ha nulla a che fare con Planescape... Tra l'altro personalmente trovo la copertina terribile...

-

Journeys Through the Radiant Citadel sarà il prossimo manuale di D&D

Il prossimo manuale di D&D sarà un'antologia di avventure dal titolo: Journeys Through the Radiant Citadel. Il prossimo manuale di D&D è previsto per il 21 giugno e sarà un'antologia di avventure di 224 pagine ambientato in una città che fluttua nel Piano Etereo, chiamata Radiant Citadel. Il manuale è stato scritto interamente da persone di colore, tra cui Ajit George, che è stata la prima persona di origine indiana a scrivere materiale per D&D di ispirazione indiana (nella Guida di Van Richten a Ravenloft). Circa 50 scrittori di colore sono stati coinvolti in vari modi in questo progetto. La Radiant Citadel si trova sul Piano Etereo ed è ricavata da un fossile gigante di un mostro sconosciuto. Un'enorme gemma chiamata Royal Diamond si trova al suo centro, circondata da un gruppo di piccoli "Gioielli della Concordia", che sono le porte alle civiltà fondatrici della Cittadella. I DM possono collegare qualsiasi mondo alla cittadella posizionandovi un "Giolello della Concordia". La Cittadella, a differenza di molti luoghi di D&D è più un santuario che un luogo di pericolo. Copertina di Even Fong Le avventure contenute sono: Salted Legacy Written In Blood The Fiend of Hollow Mine Wages of Vice Sins of Our Elders Gold for Fools and Princes Trail of Destruction In the Mists of Manivarsha Between Tangled Roots Shadow of the Sun The Nightsea’s Succor Buried Dynasty Orchids of the Invisible Mountain Copertina alternativa di Sija Hong Fonte: https://www.enworld.org/threads/the-next-d-d-book-is-journeys-through-the-radiant-citadel.686847/ Visualizza tutto articolo

-

Journeys Through the Radiant Citadel sarà il prossimo manuale di D&D

Il prossimo manuale di D&D è previsto per il 21 giugno e sarà un'antologia di avventure di 224 pagine ambientato in una città che fluttua nel Piano Etereo, chiamata Radiant Citadel. Il manuale è stato scritto interamente da persone di colore, tra cui Ajit George, che è stata la prima persona di origine indiana a scrivere materiale per D&D di ispirazione indiana (nella Guida di Van Richten a Ravenloft). Circa 50 scrittori di colore sono stati coinvolti in vari modi in questo progetto. La Radiant Citadel si trova sul Piano Etereo ed è ricavata da un fossile gigante di un mostro sconosciuto. Un'enorme gemma chiamata Royal Diamond si trova al suo centro, circondata da un gruppo di piccoli "Gioielli della Concordia", che sono le porte alle civiltà fondatrici della Cittadella. I DM possono collegare qualsiasi mondo alla cittadella posizionandovi un "Giolello della Concordia". La Cittadella, a differenza di molti luoghi di D&D è più un santuario che un luogo di pericolo. Copertina di Even Fong Le avventure contenute sono: Salted Legacy Written In Blood The Fiend of Hollow Mine Wages of Vice Sins of Our Elders Gold for Fools and Princes Trail of Destruction In the Mists of Manivarsha Between Tangled Roots Shadow of the Sun The Nightsea’s Succor Buried Dynasty Orchids of the Invisible Mountain Copertina alternativa di Sija Hong Fonte: https://www.enworld.org/threads/the-next-d-d-book-is-journeys-through-the-radiant-citadel.686847/

-

Be Comics!

fino

Be Comics!, il più importante festival dedicato alla cultura pop e all’intrattenimento geek di tutto il Veneto, tra i più attesi del Nord Italia, torna finalmente dal vivo in Fiera di Padova dal 18 al 20 marzo. Tre giorni ricchi di sorprese, in un viaggio nel mondo dei fumetti, dell’editoria dove non mancheranno anche videogames, postazioni di gioco, tornei esports e tanti momenti di show. https://www.becomics.it/ -

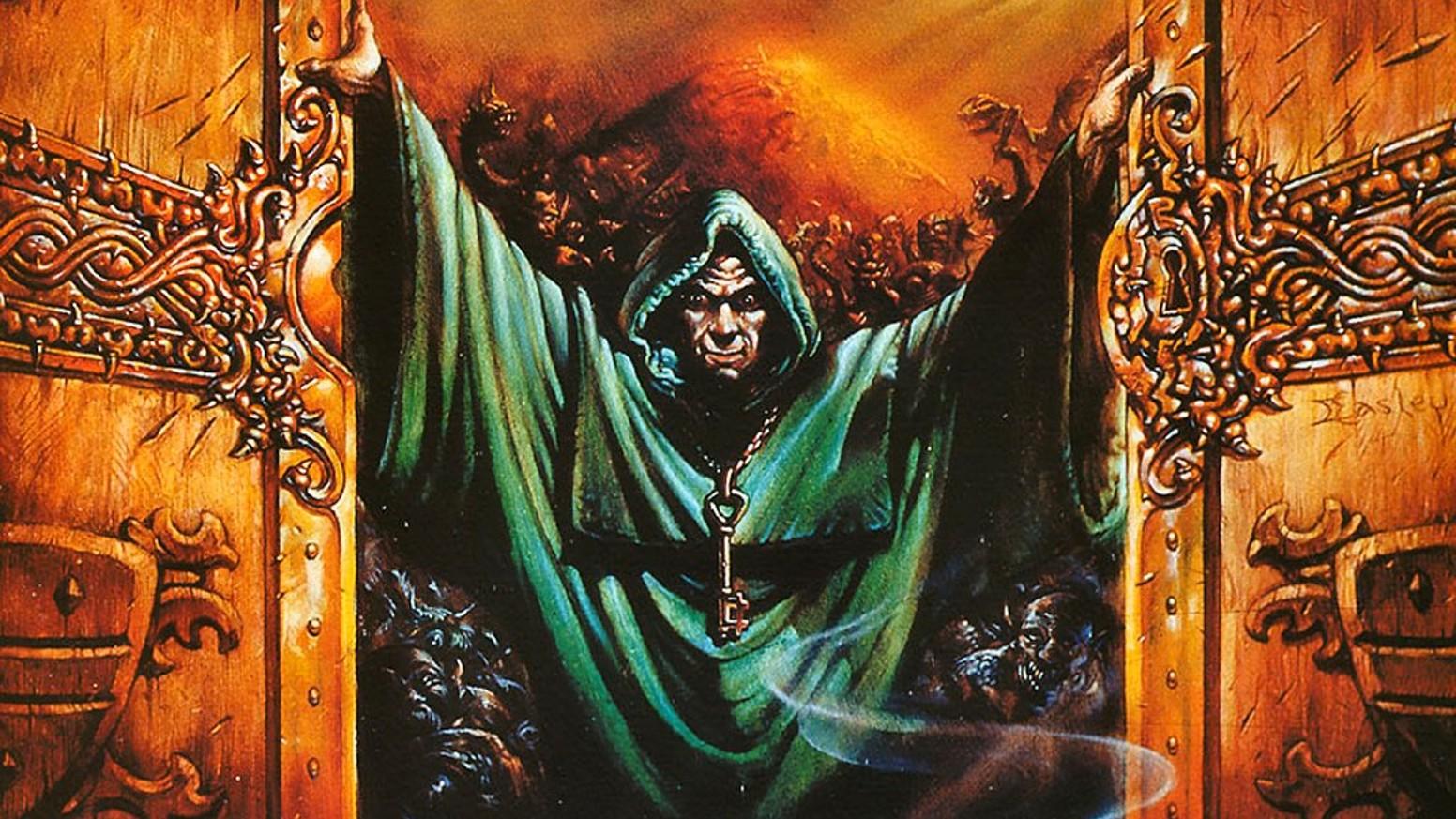

Annunciato il prossimo romanzo di Dragonlance: Dragons of Deceit

Le informazioni precedenti indicavano che il secondo libro della trilogia si sarebbe chiamato Dragons of Fate. Tracy Hickman ha condiviso alcune informazioni in più, inclusa la descrizione del libro. Margaret Weis ha commentato l'utilizzo del logo classico: "Siamo così contenti che la Wizards of the Coast ci abbia permesso di utilizzare il classico logo di Dragonlance dal 1984. Il logo è stato progettato dall'art director della TSR all'epoca, il compianto James Roslof, ed è stato dipinto a mano da Larry Elmore."

-

Annunciato il prossimo romanzo di Dragonlance: Dragons of Deceit

Confermata l'uscita per il 9 agosto 2022. Margaret Weis ha condiviso la copertina del primo libro della nuova trilogia di romanzi di Dragonlance, Dragons of Deceit! Le informazioni precedenti indicavano che il secondo libro della trilogia si sarebbe chiamato Dragons of Fate. Tracy Hickman ha condiviso alcune informazioni in più, inclusa la descrizione del libro. Margaret Weis ha commentato l'utilizzo del logo classico: "Siamo così contenti che la Wizards of the Coast ci abbia permesso di utilizzare il classico logo di Dragonlance dal 1984. Il logo è stato progettato dall'art director della TSR all'epoca, il compianto James Roslof, ed è stato dipinto a mano da Larry Elmore." Visualizza tutto articolo

-

Sage Advice: Aggiornamenti ai Manuali

Quale maggioranza? Quella dei sondaggi WotC? Il problema è che in quei sondaggi partecipa chi a D&D ci gioca da anni, chi ci gioca da poco e quelli (tanti) che guardano giocare gli altri su YouTube. Perché l'opinione di questi ultimi deve valere come quella degli altri? Anzi, spesso l'opinione di questi vale di più perché più attivi e più chiassosi sui social...

-

Sage Advice: Aggiornamenti ai Manuali

Sono liberi di fare quello che vogliono, così come io sono libero di criticare i cambiamenti fatti sotto dettatura degli utenti americani di twitter. Gli allineamenti sono solo una parte. Avrebbero voluto toglierli, ma metà dell'utenza gli si è rivoltata contro... Hanno sventrato la Volo's Guide to Monsters, rimuovendo intere pagine di tradizioni su orchi, gnoll, beholder e yuan-ti. E non hanno sostituito le informazioni con niente. Considerando che la tradizione era il punto forte del manuale... Riferimenti a paranoia, cannibalismo, schiavitù, riscatto, demonolatria, supremazia, ecc. sono stati rimossi. Tutto quello che è nel manuale è specificato che "...è un opinione di Volo". Anche il DMG è stato modificato: tutte le voci relative a bordelli, schiavitù e pregiudizio razziale (relativo alle razze fantasy di D&D ovviamente) sono state rimosse dalle tabelle casuali. Niente più covi di schiavisti o locande che si rivolgono a razze specifiche. Con queste premesse non vedo l'ora di vedere la nuova edizione... Se a qualcuno frega questa è la lore rimossa dalla Volo's Guide:

-

Grimorio e Breviario AD&D

L'ho usato un po' e devo dire di non avere nulla da aggiungere. Complimenti ancora per il lavoro. Attendo con ansia la versione finale. Grazie.

-

Sondaggio sugli Incantesimi

Uno dei sondaggi peggiori secondo me. Oltre la lunghezza, trovo che abbia poco senso chiedere se un dato incantesimo piaccia o meno senza chiederne i motivi.

-

I Mondi del Design #9: 'Old School' nei GdR e in Altri Giochi: Parte 1

E' esattamente così. Poco tempo fa ho fatto da DM a D&D BECMI a un gruppo che aveva giocato solo alla 5e. Il terrore dei giocatori quando avevano a che fare coi non morti è stato impagabile. Temevano i non morti come il più maestoso dei draghi. Prima di avventurarsi in tombe o cimiteri ci pensavano due volte...e l'unico antidoto era lo scacciare i non morti e il protezione dal male del chierico. E la cosa bella è che a loro è piaciuto... Ricordo poi che per fare 10 livelli a BECMI ci vanno decine di sessioni, in 5e ogni una o due sessioni si passa di livello. Quindi l'energy drain è ancora più terribile...

-

Gary Gygax e D&D 3e

Non devo certo difendere Gygax, ma alcune delle affermazioni sono, a mio parere, vere. "L'imbastardimento del sistema delle classi" nella terza c'è. PG con una, due o tre classi più una classe di prestigio erano la norma. Che poi possa piacere o meno è un altro discorso, ma quella cosa c'è.