Campioni della Community

-

Tuor

Circolo degli Antichi1Punti329Messaggi -

SilentWolf

Concilio dei Wyrm1Punti7.669Messaggi -

giumol89

Utenti1Punti5Messaggi

Contenuto popolare

Visualizzazione dei contenuti con la reputazione più alta il 06/02/2024 in Articoli

-

La Mostra degli Oggetti #4 - Costrutti

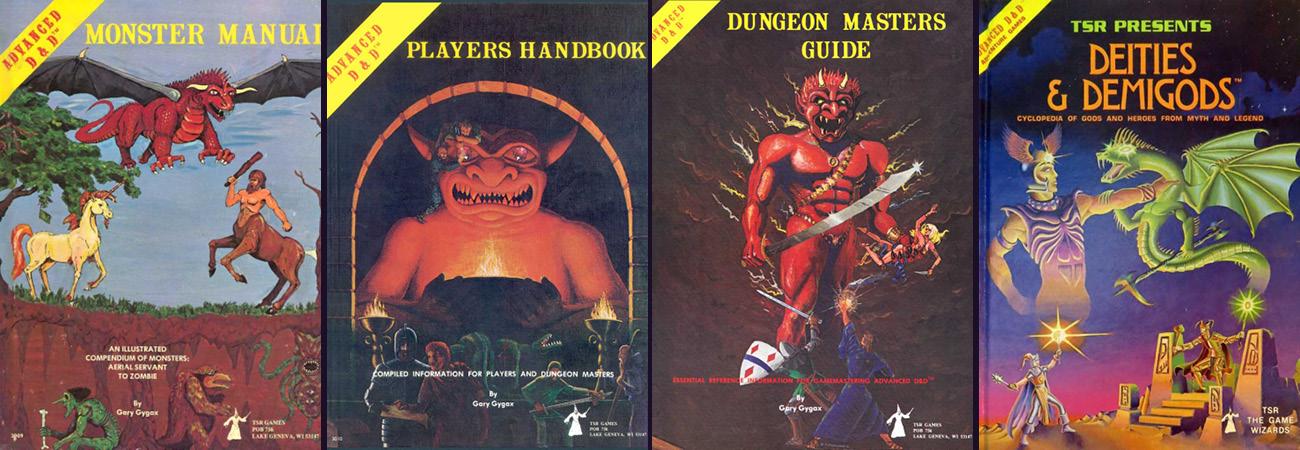

Ciao a tutti voi giocatori di D&D, Che siate Master o Giocatori di certo conoscerete i 14 tipi di mostri! Adesso, immaginate di unire queste conoscenze, alla magica (letteralmente) sensazione che si prova quando si trova un oggetto magico durante la propria avventura! Alcuni DM potrebbero trovarsi in difficoltà cercando oggetti magici legati ai mostri per le proprie avventure ed è proprio per questo che è nata questa iniziativa! La proposta è semplice: come già fatto nei mesi passati per Aberrazioni, Bestie e Celestiali, avrete tempo dall'inizio di Febbraio 2024 fino alla fine del mese stesso per creare un oggetto magico di qualsiasi rarità, da quelli più comuni fino ai potentissimi artefatti, che sia legato al tema dei Costrutti. Per fare questo utilizzerete le regole della 5E ed i seguenti manuali: Manuale del Giocatore (Player's Handbook) Manuale dei Mostri (Monster Manual) Guida del Dungeon Master (Dungeon Master's Guide) Volo's Guide to Monsters Guida Omnicomprensiva di Xanathar (Xanathar's Guide to Everything) Calderone Omnicomprensivo di Tasha (Tasha's Cauldron of Everything) Mordenkainen Presenta: Mostri del Multiverso (Mordenkainen Presents Monsters of the Multiverse) Il Tesoro dei Draghi di Fizban (Fizban's Treasury of Dragons) Non si possono invece usare Manuali di ambientazione (come la Guida di Van Richten a Ravenloft) Manuali di avventura (come Waterdeep: Il Furto dei Dragoni) Materiale di terze parti, tra cui il materiale pubblicato tramite la DMsGuild Ogni oggetto dovrà comprendere un nome in italiano, una descrizione estetica di circa 500 caratteri e una descrizione meccanica di massimo 3000 caratteri (inclusa la rarità dell'oggetto stesso). A vostra discrezione potrete anche aggiungere una breve storia dell'oggetto di massimo 1000 caratteri. Non è invece necessario includere un'immagine, ma in caso vogliate farlo potete usare immagini create tramite AI oppure ogni sorta di immagine presa da Internet fintanto che ne citate chiaramente la fonte. Potete pubblicare il vostro oggetto in un post all'interno di questo topic, inserendo in tale post solo ed unicamente tutti i dettagli dell'oggetto stesso come indicati qui sopra. In alternative potete anche pubblicare l'oggetto sul vostro blog personale se ne avete uno per poi lasciare qui un link. Al termine di Febbraio raccoglieremo tutti gli oggetti legati ai Costrutti sottoposti dagli interessati e nelle settimane successive creeremo un file PDF che li raccolga tutti. Questo file, così come quelli che verranno prodotti nei successivi eventi mensili, vedi sotto, saranno poi messi gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati tramite la sezione Download del nostro sito, senza alcuno scopo di lucro. Ma questa iniziativa non finisce qui: per ogni mese successivo fino a Dicembre 2024 avrete la possibilità di creare un oggetto magico associato ad un altro tipo di mostro, secondo l'elenco seguente: Novembre 2023: Aberrazioni [concluso] Dicembre 2023: Bestie [concluso] Gennaio 2024: Celestiali [concluso] Febbraio 2024: Costrutti [attuale] Marzo 2024: Draghi Aprile 2024: Elementali Maggio 2024: Folletti Giugno 2024: Giganti Luglio 2024: Immondi Agosto 2024: Melme Settembre 2024: Mostruosità Ottobre 2024: Non Morti Novembre 2024: Umanoidi Dicembre 2024: Vegetali Ci tengo a ringraziare @Alonewolf87 per il grande aiuto e supporto datomi nell'ideazione dell'iniziativa. Spero che essa abbia stuzzicato il vostro interesse e che parteciperete numerosi. Se avete domande o dubbi chiedete pure qui.1 punto

-

Guida alle Classi di D&D 5E: Il Bardo

Avvertenza sul materiale recensito Questa serie di articoli è stata pensata per parlare solamente del materiale pubblicato all'interno del Player's Handbook/Manuale del Giocatore di D&D 5e, vista la recente uscita della versione italiana, edita dalla Asmodee. Vi vogliamo ricordare, comunque, che le regole presenti in questo manuale non sono necessariamente le uniche a vostra disposizione. Negli ultimi anni, infatti, la WotC ha pubblicato vari altri supplementi contenenti nuove opzioni di gioco e pubblica sul proprio sito la serie di articoli Unearthed Arcana/Arcani Rivelati, pensata per far testare al pubblico sempre nuovo materiale (riguardo gli altri supplementi e gli Arcani Rivelati, potete trovare in Home le nostre recensioni e news relative). Quando altri supplementi per la 5E verranno tradotti in italiano, è possibile che li analizzeremo assieme a voi. IL BARDO Descrizione generale Il Bardo è un tipo di personaggio particolare. Non rientra nei classici eroi che possiamo ricondurre al fantasy più tradizionale o al genere Sword&Sorcery, e si è sviluppato proprio da D&D partendo dalla figura del bardo celtico e del trovatore medievale. L’idea originale alla base della classe è quella di un musico in grado di mescolare la sua arte alla magia per creare una miriade di effetti diversi. Ha grandi conoscenze accademiche e pratiche, tanto da poter essere definito un tuttologo. Ovviamente ci sono vari modi per giocare un personaggio del genere, anche molto diversi dalla classica immagine normalmente associata alla Classe. Vi rimandiamo alla sezione Interpretazione per alcuni spunti. In combattimento il suo compito è quello di aiutare gli alleati con incantesimi di guarigione o di potenziamento. Un tempo il Bardo non aveva una lista di incantesimi molto estesa e non poteva definirsi un incantatore potente; ora però con la 5E le cose cono cambiate e ha accesso a tutte e nove le cerchie di incantesimi. Può, quindi, risultare un buon incantatore, ma volendo ha sempre la possibilità di impugnare un’arma e andare in mischia. È però fuori dallo scontro che la classe brilla maggiormente: grazie alla sua enorme versatilità può essere un buon leader, un sapiente, un divinatore oppure anche una sorta di ladro o esploratore. Non è maestro indiscusso in nessuno di questi campi, ma è un eccellente secondo posto in tutti quanti, e dunque si dimostra una risorsa davvero utile da avere in squadra. Caratteristiche I suggerimenti che vi diamo in questo capitolo sono da considerarsi un generico esempio, potete come sempre costruire il vostro personaggio seguendo le vostre personali preferenze e idee. Veniamo dunque alle caratteristiche: la più importante è il Carisma. Non solo è vitale per il lancio degli incantesimi e serve per praticare le varie forme d’arte per il quale il Bardo è famoso, ma è anche la caratteristica legata ad abilità spesso fondamentali come Persuasione e Ingannare. La seconda caratteristica importante è la Destrezza, che incrementa le possibilità di sopravvivenza del personaggio: aumenta la sua Classe Armatura, la sua reattività e forma la spina dorsale del combattimento in mischia. Il Bardo, infatti, è competente nell’uso dello stocco e di altre armi che possono essere usate con la Destrezza. Non è una scelta obbligata, comunque: un Bardo potrebbe anche privilegiare la Forza qualora avesse la possibilità di indossare armature medie o pesanti, e impugnare armi più minacciose. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, la Costituzione è sempre utile perché aumenta i punti ferita, mentre Intelligenza e Saggezza sono importanti ma non vitali. Questi, ribadiamo, sono solo dei consigli generici e di base più legati ad un aspetto di efficienza tattica. Visto, però, che nella 5E tutti i personaggi possono affrontare vari generi di sfida e perseguire diversi approcci al gioco, potete sempre decidere di distribuire le Caratteristiche in maniera differente, allo scopo di creare un Bardo più particolare e maggiormente incentrato su altri aspetti del gioco. Per esempio un Bardo potrebbe utilizzare le sue doti per addestrare animali e vagabondare per il mondo, preferendo quindi Saggezza, Forza e Costituzione ad alti valori di Carisma e Destrezza. In questo modo sarà in grado di muoversi nella natura selvaggia senza timore, e potrà anche addestrare con facilità gli animali che incontra, incantandoli con la sua musica. Capacità di classe Una capacità iconica del Bardo è l’Ispirazione Bardica: permette di aiutare gli alleati concedendo loro di aggiungere il risultato di 1d6 ai loro tiri d'attacco o alle loro prove di abilità. Più il Bardo diventa forte, più questa capacità diventa efficace. Per quanto riguarda la versatilità nelle abilità, il Bardo riceve la capacità Factotum, che gli permette di aggiungere metà del suo Bonus di Competenza a tutte le prove di abilità nelle quali non è già addestrato. Al livello 3, grazie alla capacità Maestria, aggiunge il doppio del Bonus di Competenza a due abilità a sua scelta, e al livello 10 può scegliere di farlo su altre due abilità. Nella pratica, un Bardo è estremamente competente in alcune attività e se la cava bene in tutte le altre, diventando un vero jolly della squadra. Passiamo ora alla magia, molto importante per il Bardo. Al primo livello il Bardo impara 2 trucchetti e 4 magie. Bisogna tenere presente che il numero di magie che conosce viene influenzato esclusivamente dal suo livello di classe, dunque stiamo parlando di una risorsa limitata che va scelta con cura. Riguardi ai trucchetti è sempre saggio prendere un'opzione per il combattimento e una (come Luce) per altre situazioni. Riguardo, invece, gli incantesimi veri e propri si può cominciare con una magia di cura, come Cura Ferite o Parola Guaritrice. Poi può essere utile aver modo di infliggere una qualche forma di danno magico, per quando la situazione sarà critica. Con gli incantesimi rimasti è possibile dedicarsi a magie come Caduta Morbida: non particolarmente versatili, ma vitali quando se ne ha davvero bisogno! Comunque, la scelta degli incantesimi è un altro punto in cui è possibile personalizzare molto il proprio Bardo. Consiglio sempre di scegliere almeno una magia per la pura soddisfazione personale; per esempio personalmente adoro Parlare con gli Animali, anche se nella realtà non mi è mai stato particolarmente utile. Tuttavia è una scelta che conferisce al mio Bardo quel tocco personale in più che lo rende il mio personale Bardo, cosa sempre importante quando si interpreta un personaggio. Sottoclassi Il Bardo ha due sottoclassi, dette Collegi, e deve sceglierne una al livello 3. Il Collegio del Sapere si focalizza sulla conoscenza e sulle competenze. Cultori della sapienza, infatti, i Bardi di questo Collegio dedicano la loro vita alla ricerca della verità, alla conservazione della memoria e alla trasmissione della conoscenze attraverso la propria arte. Tante sono le storie che meritano di essere raccontate o che sono degne di una splendida canzone, e altrettanto numerosi sono i misteri che vale la pena svelare. Il Bardo di questo Collegio dunque ha accesso a nuove Abilità e viene a conoscenza di incantesimi aggiuntivi, anche provenienti da altre liste di classe. In questo modo egli diventa un vero e proprio maestro della magia. Impara, inoltre, a usare l’Ispirazione Bardica per incrementare il risultato delle prove degli alleati, e con la capacità Parole Taglienti può ridimensionare le azioni degli avversari riducendo i loro danni. Il Collegio del Valore, invece, è il Collegio che riunisce quei Bardi che vogliono dedicare la loro vita alla celebrazione del valore guerriero e della memoria degli antichi eroi. Artisti-combattenti, i Bardi del Collegio del Valore non temono la battaglia, ma anzi la cercano, in modo da essere testimoni di grandi eventi, ispirare i combattenti e avere l’opportunità di scrivere canzoni su coloro che, un giorno, saranno chiamati eroi. Questo Collegio, dunque, permette al Bardo di unirsi alla mischia con maggiore facilità, grazie alla competenza negli scudi e nelle armature medie, nonché nelle armi marziali. Può usare l’Ispirazione Bardica per incrementare i danni o la Classe Armatura di un alleato. Al livello 6 può anche attaccare due volte per turno, emulando le classi marziali, e infine dal livello 14 ha la possibilità di compiere un attacco gratuito ogni volta che lancia un incantesimo! Ci sono molti modi per sfruttare questa Sottoclasse e trarne ispirazione per un personaggio, come vedremo più avanti. Interpretazione L’immagine iconica del Bardo è quella del menestrello, armato di uno strumento musicale e abiti colorati. In realtà, il tema alla base della classe è talmente vago che è possibile immaginare il proprio personaggio come più si preferisce: ad esempio, altre immagini classiche del Bardo sono quella del cantastorie, del giullare, del poeta e dell’attore. Inoltre, uno dei grossi vantaggi per il Bardo è il fatto che la musica, la passione per i racconti e quella per l’arte in generale si possono ritrovare in quase tutte le genti e popolazioni, a volte in molte forme diverse all’interno della stessa civiltà, cosa che consente di inserire questo tipo di personaggio in praticamente qualunque contesto. Quando si crea un Bardo è sempre un’ottima idea pensare a cosa lo distingue dagli altri artisti del mondo in cui si gioca. Prima di tutto chiediamoci quale sia la sua area di competenza. È un cantante o un musicista? Un poeta o forse un danzatore? E perché non un cantastorie oppure un attore? Se ha scelto di dedicare la sua vita alla musica, suona uno strumento in particolare, magari uno caratteristico del luogo in cui è nato? Oppure è un eclettico che sa utilizzare strumenti musicali da tutto il mondo? È un solista oppure ha esperienza nel lavoro con una troupe, un’orchestra o una compagnia? E poi, perché non è un semplice artista, ma conosce anche la magia? Ha dedicato anni di studio a questa disciplina apprendendola da un maestro o frequentando un’accademia, oppure ha imparato da solo su vecchi tomi o imitando altri bardi? Tutto questo senza tirare in ballo i Background, che rendono ancora più divertente la fase di creazione. Per esempio, fino ad ora ho dato per scontato che il Bardo fosse un intrattenitore. Ma se fosse invece un soldato, il tamburino o trombettiere di una famosa compagnia di mercenari? Oppure potrebbe essere uno studioso di magia appassionato di musica, un cantastorie ramingo, un ammaestratore di animali o un vicario del Dio della Musica. Anche la Sottoclasse può dare un grande aiuto nella definizione del proprio personaggio. Quei bardi che appartengono al Collegio del Sapere possono essere studiosi, incantatori o anche archeologi o mercanti di segreti nel sottobosco criminale. Chi invece è nel Collegio del Valore potrebbe essere uno scaldo (una sorta di poeta guerriero della tradizione norrena), un sicario amante dell'arpa oppure un cavaliere errante con una inclinazione per le sonate romantiche. E ancora, questi Collegi esistono davvero nell’ambientazione in cui si gioca? Potrebbero effettivamente essere delle vere e proprie scuole d’arte, oppure delle associazioni di mutua assistenza per coloro che si dedicano a questa professione. Se simili organizzazioni costituissero delle fazioni, inoltre, i rapporti tra queste ultime potrebbero garantire altro materiale utile per l’interpretazione del personaggio, oltre che per lo sviluppo della campagna stessa. Infine, perché il vostro Bardo è un avventuriero? Parte della risposta può essere legata alla natura e origine del gruppo di avventurieri di cui fa parte (ad esempio, si tratta di un gruppo di eroi di cui vuole cantare le gesta? Assieme ad essi costituisce una compagnia di artisti girovaghi? E così via), così come al passato del personaggio, al suo stile di vita e ai suoi scopi (è un artista girovago che si trova per caso coinvolto in qualcosa più grande di lui? E’ uno scaldo che insegue le battaglie, così da poter raccontare le gesta dei soldati? E così via). Personalmente penso sempre che sia giusto discutere di queste cose con il DM, in modo da cercare e inventare agganci che rendano l’interpretazione ancora più intrigante. Grazie all'esistenza delle Razze e dei Background in D&D 5E, inoltre, nulla vieta di ripensare del tutto la Classe del Bardo e le sue Sottoclassi nelle più diverse maniere, anche quelle più atipiche. Qui di seguito potrete trovare alcuni esempi un po' fuori dal comune, proposti più che altro come fonte di ispirazione per il vostro personaggio. Comunque sono solo spunti e, come sempre, vi consiglio di non lasciare alcun freno o condizione alla vostra fantasia! La Poetessa Guerriera (Bardo Nano + Soldato). Hoddra Hammerfist è una guerriera particolare: parla solo in rima e vaga da una città nanica all'altra lavorando come mercenaria e raddrizzando torti. Non solo sembra comporre rime sul momento ogni volta che apre bocca, ma quando combatte canta le epiche gesta dei suoi antenati, infondendo vigore nei suoi compagni. La Spia (Bardo di qualsiasi razza + Variante del Criminale: Spia). Le città stato tessono continuamente intrighi commerciali e politici, e le famiglie più spregiudicate si arricchiscono grazie all’uso di spie e informatori. Questo bardo partecipa a tali intrighi all'insaputa di tutti: vive nel territorio da molto tempo, mascherando la sua vera attività con il lavoro di impresario teatrale. Drammaturgo e commediografo per i più, in realtà è un mercante di segreti, con una rete di artisti che controlla con denaro, magie e charme personale. L'Oracolo (Bardo di qualsiasi razza + Eremita). Nelle Caverne della Tristezza vive da tempo un vecchio rugoso e ormai pieno di acciacchi. La gente del posto è convinta che conosca il futuro e parli per conto degli dei, e gli porta cibo e beni di prima necessità. In realtà Beral è un ex teologo dell'Università Splendente e sfrutta il suo sapere enciclopedico per sembrare un santone. Non ha, però, cattive intenzioni e spesso aiuta i bisognosi usando la sua magia. A chi ne avrà davvero bisogno, rivelerà il segreto che lo ha quasi reso pazzo anni or sono. La Prestigiatrice (Bardo di qualsiasi razza + Intrattenitore). Alejandra Castelbianco ha vissuto tutta la sua vita in mezzo la strada, prima apprendendo l’arte dell’illusionismo dal padre e poi mettendola lei stessa in pratica una volta cresciuta. Abile contorsionista, straordinariamente rapida di mano e conoscitrice di numerosi trucchi di prestigio, affascina e sorprende il pubblico di tutte le città da lei visitate grazie ai suoi appariscenti spettacoli. Il Predicatore (Bardo di qualsiasi razza + Accolito). Nathaniel Doveron è un fervente sacerdote di St. Cuthbert, incaricato dal suo tempio di girare per villaggi e campagne allo scopo di far conoscere il verbo della divinità, convertire i peccatori, e scacciare gli eretici e i malvagi. Carismatico predicatore, grazie alla sua straordinaria oratoria Nathaniel ha il potere di riempire le piazze, d’infervorare gli animi dei fedeli e di intimorire i nemici del bene e del giusto. Conclusione Quindi cosa ne pensate del Bardo per la 5E? Condividete con noi le vostre idee, opinioni ed esperienze. Ci vediamo Martedì prossimo con il pio Chierico.1 punto

-

Retrospettiva: AD&D 1E

1 puntoOrigini e descrizione Originariamente AD&D fu pubblicato nell’arco di tre anni, al ritmo di un manuale all’anno. Fu una mossa molto audace da parte della TSR: D&D stesso era uscito da appena tre anni e quella che era una compagnia poco conosciuta che si dedicava a manualetti di regole per le miniature, improvvisamente pubblicava un intero set di regolamenti in tre volumi con copertina rigida. All’epoca era molto difficile capire cosa dovesse essere effettivamente AD&D. La versione originale di D&D andava riscritta, il sistema rimaneggiato e c’era un gran richiesta di un maggior numero di regole e opzioni. A prima vista, AD&D poteva benissimo essere un supplemento all’originaria scatola bianca di D&D, alla stregua di Greyhawk. Quando la TSR pubblicò il set Basic di D&D (una versione rifinita delle regole originali, più il supplemento di Greyhawk il tutto raccolgo in un unico volume, con una piccola selezione di mostri e abbastanza informazioni per portare i giocatori fino al terzo livello), D&D poteva ancora essere considerato come un unico sistema: i giocatori avrebbero cominciato con D&D Basic e poi sarebbero passati logicamente ad AD&D. I piani della TSR non furono chiari fino a che AD&D non fu completo: c’erano a questo punto due linee indipendenti di D&D, i cui giochi erano completamente separati. I giocatori di Basic D&D sarebbero stati poi indirizzati verso i set Expert, Master e seguenti, mentre AD&D era stato pensato per essere un gioco separato. AD&D non era solo separato dalla linea originaria di D&D, ma la TSR seguì con esso una nuova filosofia di gioco. Le regole non si limitavano più a essere delle semplici linee guida, ma erano pensate per essere solide come in ogni altro gioco. Gary Gygax negò duramente la possibilità di apportare modifiche al regolamento. Il Manuale del Giocatore richiedeva che i giocatori stessi non alterassero le classi dei personaggi, né qualunque altro tipo di limitazione in nome della giocabilità. La Guida del Dungeon Master prese una piega molto netta contro la modifica delle regole. Ma era troppo tardi: il primo D&D aveva ormai fatto uscire il genio dalla lampada, incoraggiando i giocatori a crearsi le proprie regole, ed era impossibile tornare indietro. L’appello di Gary Gygax alla standardizzazione in nome di un equilibrio nel gioco venne ignorato e l’intera industria dei GDR ha dovuto attenersi a questa filosofia di gioco da quel momento in poi. Purtroppo, nei suoi manuali la TSR non si trattenne dallo sparare a zero sulla concorrenza. L’introduzione di Mike Carr al Manuale dei Mostri avvertiva che molti prodotti della concorrenza erano scadenti, e Gygax nella premessa al Manuale del Giocatore si dedicò ad infelici attacchi contro i sistemi degli incantesimi a punti, le “arbitrarie limitazioni sui personaggi femminili” e i “goffi sistemi di combattimento”, una triste battuta che non poté essere pienamente compresa fino a che non vennero pubblicate le regole del combattimento corpo a corpo nella Guida del Dungeon Master. Più avanti Gygax sostenne che quest’appello alla standardizzazione di AD&D aveva lo scopo di assicurare una facile organizzazione dei tornei tramite degli standard nazionali. Egli stesso ammise di non giocare seguendo le regole canoniche di AD&D. La scusa degli standard per i tornei pare improbabile e, se questa era davvero la loro vera intenzione, allora la TSR ha fatto un pessimo lavoro fin dall’inizio non chiarendolo da subito. Nonostante la TSR manifestasse l’intenzione di far diventare AD&D un sistema di regole rigido e veloce uguali per tutti, continuando a portare il nome di D&D, non fece che fornire una base sulla quale ognuno potesse poi costruire un proprio sistema di regole. L’apocalisse quindi non ebbe luogo: AD&D rimase il GDR più importante per molti anni ed era chiaramente riconosciuto come un gioco unificato, anche se con grandi differenze da gruppo a gruppo. Nonostante il gran numero di modifiche alle regole apportate dai DM di tutto il mondo, i giocatori di AD&D non ebbero grandi problemi nell’adattarsi ai tornei. Il Manuale dei Mostri Il Manuale dei Mostri (MM) fu una risorsa fantastica per i DM. Nella sua prima apparizione del 1977, era poco più di un enciclopedia a copertina rigida per le creature di OD&D. I mostri avevano invece ora molte più statistiche, incluso un punteggio d’Intelligenza, una taglia e spesso anche nuovi attacchi. Vennero inclusi molti nuovi mostri e una tabella dei tesori molto più ampia, che comprendeva anche liste di tesori per le monete che i mostri portavano con sé. Il formato più durevole a copertina rigida fu un successo enorme, e molti DM di quel periodo furono felici di integrare il nuovo libro nei giochi già esistenti, senza troppi problemi. In questo libro i cambiamenti nelle regole erano sostanzialmente due: il dado vita dei mostri diventa il d8 invece del d6 e il sistema a 9 allineamenti diventa ufficiale, abbandonando quello Legale/Neutrale/Caotico di OD&D. Manuale dei Mostri: Copertina originale (1977) e copertina dalla 7a ristampa (1983) Il Manuale del Giocatore Il Manuale del Giocatore (MdG) arrivò l’anno successivo. L’illustrazione in copertina di Dave Trampier interpretava perfettamente lo spirito del gioco: il gruppo di avventurieri, dopo aver ucciso i lucertoloidi, si stava apprestando a saccheggiare l’idolo con diamanti incastonati negli occhi, e chissà che guai ne sarebbero venuti fuori? Nella mia opinione nessuno dei manuali seguenti di D&D e AD&D ha mai più avuto una copertina così memorabile. Il libro chiedeva innanzitutto ai giocatori di non armeggiare troppo con il nuovo sistema, il che era parecchio strano, considerando che essenzialmente suggeriva di accantonare questo libro per oltre un anno finché non fosse stato pubblicato la nuova Guida del Dungeon Master. Per utilizzare subito il MdG, bisognava armeggiare con le regole almeno un po’ per farle calzare con quelle di OD&D. Il MdG introdusse cambiamenti alle regole che furono importanti almeno tanto quanto lo era stato Greyhawk, ma questi cambiamenti erano ancora in evoluzione, modifiche al gioco piuttosto che idee drasticamente nuove. Le classi dei personaggi erano definite sommariamente in Chierico, Guerriero, Mago e Ladro, con sottoclassi come Druido, Paladino, Ranger, Illusionista, Assassino e Monaco. I dadi vita vennero presi da Greyhawk, con i combattenti che adesso avevano un bel d10 e i chierici un d8. I ladri ottennero un d6 mentre ai maghi rimase un d4. Venne spiegato il nuovo sistema a nove allineamenti, c’era un confusionario schema dei piani esterni e vennero aggiunti tantissimi nuovi incantesimi, tipi di armi, armature ed equipaggiamento. C’era un elenco di prezzi per acquistare ogni tipologia d’oggetto e non solo equipaggiamento per l’avventuriero. I giocatori avrebbero dovuto acquistare vestiti per i loro personaggi (!) e inoltre erano ora disponibili altri beni di lusso, come gli animali domestici (o si trattava piuttosto di ingredienti per creare oggetti magici?). Per quanto riguardava gli incantesimi, c’erano moltissimi nuovi dettagli da apprendere. Adesso gli incantesimi richiedevano componenti verbali, somatiche o materiali per essere lanciati. Molte delle componenti materiali erano scherzose o connesse a concetti moderni (come ad esempio un sottile filo di rame per un incantesimo di Messaggio), cosa che andava a intaccare la credibilità del mondo di gioco, qualunque esso fosse. Queste componenti materiali ironiche divennero presto irritanti. Anche se sembrava che fossero pensate per limitare i poteri degli incantatori, in realtà non facevano altro che trasformarli in spazzini, che andavano in giro raccattando pezzi da ogni insolito mostro fatto fuori, nella speranza che prima o poi sarebbero serviti. L’escamotage delle componenti inoltre allontanò il sistema della magia dal concetto originale, preso in prestito dal ciclo de La Terra Morente di Jack Vance, in cui la natura della magia era quasi interamente verbale. Era comunque possibile mettere in piedi delle sessioni utilizzando il Manuale dei Mostri e il Manuale del Giocatore assieme al materiale di OD&D, e bisogna dire che funzionava anche piuttosto bene. Il che era tutto sommato una buona cosa, visto che la tanto attesa Guida del Dungeon Master sembrava metterci secoli a essere pubblicata. Il Dragon Magazine #28 fece uscire alcune carte e tabelle provvisorie, e quel numero viene a tutt'oggi ricordato come uno dei più utili che i giocatori abbiano mai ricevuto, perché diede modo di utilizzare alcune delle nuove chicche del Manuale del Giocatore. Manuale del Giocatore: Copertina originale (1978) e copertina dalla 9a ristampa (1983) La Guida del Dungeon Master La Guida del Dungeon Master (GDM) era una vera e propria meraviglia. Certo si trattava di una lettura abbastanza pesante, ma apportò dei grandi cambiamenti nel gioco. Facendo l’occhiolino ai power players, la creazione dei personaggi venne modificata al fine di garantire agli stessi caratteristiche più alte. Venivano presentate diverse opzioni per aumentare le probabilità di ottenere il maggior numero possibile di 18 nei punteggi. Il sistema di combattimento venne leggermente aggiornato, con l’aggiunta di dettagli che però finirono solo per portarne al rallentamento. I round in mischia vennero suddivisi con lo scopo di determinare con precisione il momento in cui un eventuale incantesimo lanciato avrebbe avuto fine. Comparvero regole per il combattimento senz'armi, che avevano ben poco a che spartire con il resto del sistema di combattimento ed erano molto complesse e difficili da gestire. C’erano moltissime tabelle e schemi, tonnellate di nuovi oggetti magici, regole di base per costruire fortezze, assoldare mercenari, creare avventure subacquee e così via. In teoria, vi si poteva trovare qualunque cosa un DM potesse desiderare per gestire una campagna dal primo livello in poi. Guida del Dungeon Master: Copertina originale (1979) e copertina dalla 8a ristampa (1983) Dei e semidei Dei e Semidei (DSD) uscì l’anno seguente. Gary Gygax scrisse nella prefazione che avrebbe dovuto essere considerato come una parte integrante del gioco, ma per qualche ragione non ci riuscì mai pienamente. Nonostante includesse informazioni sulla natura degli incantesimi dei chierici (per gli incantesimi del livello più basso bastava la sola fede, mentre per quelli di livello più alto serviva l'intercessione di servitori via via più potenti del dio/della dea) e consigli per il DM su come mantenere i chierici a completa disposizione della loro divinità, il libro era comunque più un Manuale dei Mostri per le creature mitologiche. C’erano fin troppe informazioni sulle capacità in combattimento delle divinità e troppo poco invece su cosa una divinità possa volere, su quali avessero potuto essere i suoi obiettivi e su come i chierici avrebbero dovuto comportarsi. Dei e Semidei (1980): con la quinta ristampa (1983) cambia copertina e nome Arcani Rivelati Non si trattava di un libro di regole base, ma Arcani Rivelati apportò grandi cambiamenti nel gioco, molti dei quali in peggio. Arcani Rivelati incoraggiava i giocatori a creare personaggi più potenti. Questo nuovo metodo di creazione del personaggio (Metodo V), chiedeva ai giocatori prima di scegliere la classe del proprio personaggio, poi di tirare enormi quantità di dadi per ogni caratteristica e di scegliere infine i migliori tre tiri per ottenere il punteggio. I guerrieri dovevano lanciare 9d6 e scegliere i migliori tre tiri per il punteggio di Forza: quanti guerrieri così creati avranno mai avuto un punteggio di Forza inferiore a 18? Arcani Rivelati diede il permesso ai giocatori di prendere come personaggi delle razze non umane fino a quel momento classificate tra i mostri: i drow e i duergar ad esempio. Nuove classi di personaggi (il Cavaliere, il Barbaro e il Ladro-Acrobata) misero a dura prova l’equilibrio di gioco. Arcani Rivelati introdusse anche la nuova struttura della TSR per i libri di AD&D: la prima metà del libro conteneva materiale per i giocatori, mentre la seconda metà era esclusivamente riservata ai DM. Questo si ripercosse positivamente sulle vendite per la TSR, ma rappresentava un serio inconveniente per chi li acquistava. Da un lato i giocatori potevano usare solo la metà del libro che avevano acquistato, mentre dall'altro i DM non potevano utilizzare liberamente i nuovi tesori proposti perché i loro segreti erano alla portata di tutti. Il miglior contributo di Arcani Rivelati furono i nuovi incantesimi, ma nel complesso il libro ha probabilmente rovinato più sessioni di gioco di quante ne abbia aiutate. Arcani Rivelati (1985) Il gioco Girava bene? Abbastanza, anche se il sistema cominciava a diventare caotico. AD&D tentò di codificare qualunque cosa, spesso creando sistemi nuovi perché non c’era modo di far entrare ogni cosa in un unico sistema di risoluzione meccanica. Ci furono intensi dibattiti sulla rivista Dragon: le donne naniche erano davvero barbute, come più volte affermato da Gygax? Come funzionava esattamente questo nuovo sistema a nove allineamenti? Il fattore di velocità dell’arma e il combattimento a segmenti avrebbero dovuto essere utilizzati più comunemente? Creazione dei personaggi La creazione dei personaggi rimase semplice. Si iniziava scegliendo una razza (umano, nano, elfo, gnomo, mezzelfo, halfling o mezz'orco) e il sesso, dopodichè venivano generate le caratteristiche del personaggio. L’ordine di queste venne leggermente modificato rispetto al D&D originario, mettendo al quarto posto la Destrezza (il requisito più importante per i ladri) e così divenne: Forza, Intelligenza, Saggezza, Destrezza, Costituzione e Carisma. I giocatori generavano dei punteggi, che andavano da 3 a 18, usando uno dei quattro sistemi messi a disposizione, che fornivano risultati più alti rispetto al vecchio inalterato sistema a 3d6. Il Metodo I (il più popolare) utilizzava 4d6, faceva scartare il tiro peggiore e permetteva di assegnare i valori a qualunque caratteristica si desiderasse. Il Metodo II prevedeva di lanciare 3d6 per 12 volte, poi i sei punteggi più alti venivano distribuiti tra le caratteristiche. Il Metodo III chiedeva di lanciare sei volte 3d6 per ognuna delle caratteristiche, consentendo poi al giocatore di sceglierne uno. Il Metodo IV generava 12 personaggi come in OD&D (3d6 per ogni caratteristica senza alcun tipo di manipolazione) e il giocatore poteva poi scegliere il personaggio che preferiva. Quest’incremento dei punteggi di caratteristica dei personaggi strizzava l’occhio a quei power players che si rifiutavano di giocare personaggi che non fossero eccezionali, ma era anche probabilmente un semplice riconoscimento del fatto che i giocatori erano ora più affezionati ai loro personaggi e, dunque, volevano cominciare con personaggi che fossero all’altezza delle sfide che li attendevano, perché li avrebbero voluti usare per parecchio tempo. La razza aveva un effetto sui personaggi. Per cominciare c’erano modifiche molto chiare (ad esempio, gli elfi ricevevano un +1 in destrezza e un -1 in costituzione). Le razze non umane ricevevano abilità speciali come l’infravisione, l’abilità di individuare porte segrete e così via. Avevano la possibilità di essere multi-classe, ossia di appartenere simultaneamente a due o tre classi. I punti esperienza tuttavia venivano divisi tra tutte le classi (cosa che rallentava l’avanzamento di livello) e le razze continuavano ad avere limitazioni sul livello che potevano raggiungere, anche se questo limite era più alto che in OD&D. A differenza di quest’ultimo, c’erano adesso dei minimi e dei massimi sui punteggi di abilità per ogni razza. Solo gli umani potevano raggiungere un massimo di 18/00 in forza, anche se gli elfi potevano teoricamente raggiungere un’intelligenza pari a 19. Gli umani non potevano essere multi-classe, ma solamente bi-classe, nel senso che dovevano lasciare una classe di un personaggio per iniziarne un’altra. Non potevano più avanzare con la vecchia classe e, solo una volta che con la nuova classe raggiungevano lo stesso livello posseduto nella vecchia, potevano ricominciare a utilizzare nuovamente le abilità di quest'ultima. Il principale vantaggio nel giocare un umano era l’avanzamento illimitato in ogni tipo di classe. Le varie classi avevano restrizioni legate ad armi ed armature. Queste erano comunque meno restrittive che in OD&D, in parte a causa del maggior numero di armi che si potevano scegliere. Non era fornita alcuna spiegazione: agli utilizzatori di magia semplicemente non era concesso l’uso di alcuna arma, se non del pugnale, delle frecce o del bastone. Ai personaggi era anche permesso o negato l’utilizzo delle boccette incendiarie, d’olio o di armi avvelenate in base alla classe del personaggio o a volte dell’allineamento. La GDM aggiungeva, infine, qualche dettaglio alla creazione dei personaggi per arricchirli. I giocatori tiravano su una tabella per un’abilità secondaria non legata al combattimento, presumibilmente imparata mente il personaggio si addestrava all’avventura. Poi si generava l’età del personaggio, basandosi su classe e razza. Complessivamente, il nuovo sistema tendeva a generare personaggi più forti, ma continuavano a essere tendenzialmente degli stereotipi, con poca personalità al di fuori di quella concessa dalla loro classe e razza. Il Sistema di Magia In AD&D gli utilizzatori di magia incontrarono per la prima volta delle vere e proprie limitazioni nell’imparare la magia. Prima di tutto, la lista degli incantesimi era così lunga che anche il più potente degli incantatori non avrebbe mai potuto impararla tutta. In secondo luogo, gli incantatori di primo livello cominciavano il gioco conoscendo solamente quattro incantesimi: Lettura del Magico, più un incantesimo offensivo, uno difensivo e un altro con effetti vari. Una volta che cominciavano ad avanzare di livello, agli utilizzatori di magia era concesso di provare a imparare qualunque incanto trovassero in un libro di incantesimi, in una pergamena trovata in un tesoro, o nella lista dei loro insegnanti. Improvvisamente, gli incantatori cominciarono a concentrarsi molto su come ottenere nuovi incantesimi. Comunque, fatta eccezione per il problema di come reperire della nuova magia, non c’era alcuna restrizione. Anche se il MdG aveva iniziato a classificare gli incantesimi per tipo (Alterazione, Evocazione, etc..), questo criterio non era ancora utilizzato per differenziare la magia. Le scuole di magia non apparvero fino alla Seconda Edizione, anni dopo. I chierici avevano ancora accesso all’intera lista di incantesimi. Mentre il manuale Dei e Semidei rendeva chiaro che i chierici dovevano avere un certo attaccamento a particolari divinità, non c’era però alcuna differenza di incantesimi tra le varie fedi: tutti i chierici attingevano alla stessa lista. Combattimento La struttura base del sistema di combattimento venne di poco modificata rispetto a OD&D. Tuttavia il combattimento era più dettagliato e le regole spiegate meglio. La Classe Armatura andava adesso da 10 (senza armatura) a 2 (armatura a piastre e scudo) con classi armatura anche migliori che raggiungevano numeri negativi con le armature incantate. Il round di combattimento durava un minuto ed era diviso in dieci segmenti da sei secondi. Le regole che riguardano il combattimento iniziano con due paragrafi, nei quali era spiegato che un sistema di combattimento molto dettagliato per un GDR (qualunque tipo di GDR) era un errore. Forse questa frase era stata pensata come introduzione alla successiva spiegazione di Gygax su cosa il round di combattimento avrebbe dovuto rappresentare: ovvero un round di un minuto pieno con una certa serie di finte e colpi; uno di questi ultimi sarebbe dovuto andare a segno, essendo questo particolare attacco il risultato del tiro per colpire (più probabilmente, si trattava di un attacco a Runequest, un loro concorrente). I punti ferita erano piuttosto intangibili, una combinazione di fortuna, favore divino, e trucchetti di difesa, con pochi punti che rappresentavano i danni fisici effettivi. Questa descrizione implicava il fatto che Gygax avesse riflettuto attentamente su quella che avrebbe dovuto essere una vera e propria simulazione di combattimento, ma sembra più probabile che fosse una spiegazione a posteriori del sistema di combattimento di D&D (specialmente visto che il sistema di AD&D si basava chiaramente sulle regole originarie di OD&D) facile da giocare, ma di base irrealistico. In effetti, il sistema di combattimento di AD&D era essenzialmente lo stesso di OD&D: il tiro per l’iniziativa con un d6, con il risultato più alto che agisce per primo. Chi sta attaccando tira un d20 per vedere se è riuscito a colpire il bersaglio, e per farlo ha bisogno di eguagliare o superare un obiettivo numerico (determinato incrociando il livello di chi sta attaccando con la Classe Armatura di chi si sta invece difendendo). Se l’attacco riesce, allora si può lanciare il tiro per i danni sulla base del tipo di arma utilizzata. C’erano però tutta una serie di infiorettamenti e casi speciali. Sorpresa: il combattimento inizia con un tiro per la sorpresa. In circostanze normali, ognuna delle due parti coinvolte tirava un d6, e l’altra parte risultava sorpresa con un 1 o un 2. La differenza tra i due tiri sorpresa indicava il numero di segmenti temporali da sei secondi di durata della sorpresa. Ogni segmento di sorpresa dava alla parte “non sorpresa” un intero round di azione. Le armi con munizioni e da lancio potevano essere usate il triplo di volte del normale. Anche se le regole non lo esplicitano, si può supporre che gli incantesimi potessero essere lanciati solo se il tempo di esecuzione degli stessi (in segmenti) rientrava nella durata della sorpresa. Distanza di combattimento: Veniva determinata in maniera casuale dopo la sorpresa. Il DM tirava un d6+4 per determinare il numero di pollici di distanza cui si trovava il party. Di “pollici” si parla in questo caso, in riferimento alle origini di gioco di miniature di AD&D. Per gli ambienti al chiuso e sotterranei, un “pollice” rappresentava dieci piedi (ovvero 3 metri), mentre in ambienti aperti un “pollice” rappresentava a dieci iarde (ovvero 10 metri. Iniziativa: Una volta completati eventuali segmenti di sorpresa, entrambi gli schieramenti tiravano un d6 per l’iniziativa a ogni round. Le azioni (incluse quelle in mischia, a distanza e magiche) avevano luogo a partire dal tiro più alto per arrivare al più basso. La Destrezza e la velocità dell’arma non modificavano l’iniziativa. Tuttavia, il tempo necessario a lanciare un incantesimo veniva tenuto in conto durante l’iniziativa. Lanciare incantesimi in combattimento: l’incantatore sceglieva l’incantesimo prima di tirare per l’iniziativa. Se un avversario riusciva a colpire l’incantatore in quel round prima che potesse lanciare l’incantesimo, quest’ultimo andava perduto (e l’incantatore lo cancellava dalla propria memoria). Il vero e proprio momento dell’attacco perciò diventa fondamentale. Gli attacchi avvenivano nel segmento indicato dal tiro di iniziativa, con i segmenti dal numero più basso (che avvenivano prima) che spettavano al party con l’iniziativa più alta, e viceversa. Ad esempio, se il party aveva un 5 per l’iniziativa e il mostro aveva un’iniziativa pari a 2, allora il party avrebbe attaccato nel secondo segmento e il mostro al quinto. Se l’incantesimo di un incantatore occupava più di due segmenti, questi avrebbe rischiato di essere colpito e di perdere l’incantesimo. La GDM faceva notare che qualunque avversario con un po’ di cervello avrebbe attaccato per primo l’incantatore in qualunque combattimento. Non era fornita alcuna indicazione su come comportarsi con questo alternarsi di iniziative e segmenti di combattimento nel momento in cui le parti che si stavano confrontando erano più di due! Attacchi: normalmente, le armi (a distanza o in mischia) colpivano nel segmento indicato dall’iniziativa (con lo scambio sopra menzionato, nella sezione sugli incantesimi). Se nell’iniziativa ci si trovava di fronte a un pareggio, l’arma col punteggio di velocità minore colpiva per prima. Se l’arma più veloce aveva la metà o meno della velocità della più lenta, o se la differenza era di cinque o più punti, allora l’arma più veloce otteneva due colpi prima della più lenta. Dal momento che questo avveniva solo quando il turno di iniziativa avveniva in simultanea (1/6 delle volte), non ne sembrava davvero valerne la pena. Il fattore di velocità dell’arma veniva anche utilizzato per calcolare se un personaggio che stava attaccando poteva colpire un incantatore prima che entrasse in gioco l’incantesimo. Comunque, Gygax utilizzò un altro metodo ancora per descrivere come calcolare tutto ciò: comparare i due segmenti in cui ogni gruppo sta agendo. Se la differenza tra questi due segmenti è maggiore o uguale al fattore di velocità dell’arma, allora l’attacco blocca l’incantesimo, supponendo ovviamente che l’attacco in mischia vada a buon fine. Perciò, il fattore di velocità di un’arma serviva solo quando ci si trovava di fronte a un pareggio nell’iniziativa o se si voleva attaccare un incantatore. Sarebbe stato molto più semplice far andare per prima l’iniziativa più bassa, con l’azione che inizia nel segmento del tiro dell’iniziativa stessa; l’effettivo segmento dell’attacco sarebbe stato, dunque, basato su iniziativa + velocità dell’arma o tempistica necessaria al lancio dell’incantesimo. Infatti, questo stesso suggerimento venne dato su Dragon non molto tempo dopo che la GDM venne pubblicata. Per determinare se l’attaccante colpiva, bisognava estrapolare un numero da una tabella. C’erano cinque tabelle per colpire: quattro per i personaggi (combattenti, chierici, utilizzatori di magia e ladri) e una per i mostri. Il livello di chi sta attaccando (o i dadi vita, nel caso dei mostri) veniva incrociato con la Classe Armatura del difensore. Il numero che ne veniva fuori veniva modificato se l’attaccante utilizzava un’arma e se il difensore indossava un’armatura (questa tabella si trovava nel MdG). L’attaccante doveva provare a eguagliare o superare tale numero per colpire con un d20. I PG che attaccavano avevano bonus per la Forza se questa era alta (o per la Destrezza, se si utilizzava un’arma a proiettili o da lancio). C’erano anche altri bonus a seconda delle circostanze, come ad esempio se si attaccava alle spalle o lateralmente. Colpire con successo significava poter tirare un dado per i danni. Ogni arma aveva due range per i danni: uno per obiettivi di taglia umana o più piccola, e una per obiettivi più grandi. Il danno veniva sottratto ai punti ferita e lo scontro andava avanti. AD&D aveva delle regole per il morale, che mancavano in OD&D. C’era un semplice 50% di livello di morale per i mostri, con un +5% per ogni dado vita oltre al primo. C’era anche una prolissa tabella con vari modificatori di morale. Come molti hanno notato, in AD&D non ci sono critici, né colpi mirati (con i punti ferita a rappresentare la fortuna ma anche la robustezza fisica, l’assenza di colpi mirati ha senso). Si poteva colpire automaticamente un avversario impossibilitato a muoversi e uccidere istantaneamente un avversario completamente indifeso. Alla fin fine, si trattava di un buon sistema: veloce e pratico, con tre semplici tiri di dado. Il numero per colpire doveva essere calcolato solo una volta per ogni avversario, e il fattore danno era ugualmente semplice. Il sistema di combattimento dava una buona impressione, con un tiro di dado per ogni tentativo di attacco, e un tiro per il danno all’avversario – non importa cosa il designer avesse detto di voler simulare. Ma tutti gli aspetti buoni venivano da OD&D: gli abbellimenti di AD&D non avevano fatto altro che complicare le cose e creare confusione. Perché mai il punteggio di velocità dell’arma doveva essere applicato solo ad un'iniziativa a pareggio? Perché il combattimento contro un avversario colto di sorpresa doveva essere suddiviso in segmenti, mentre l’attacco in mischia si sviluppa in round? Perché gli attacchi a distanza avevano una cadenza di fuoco triplicata in una situazione di sorpresa, mentre gli incantesimi non potevano neanche essere utilizzati nella stessa situazione a meno che non fossero stati davvero molto veloci da lanciare? Inoltre, c’erano parecchie omissioni in questo sistema che dichiarava di essere completo e testato. Qual è il modificatore di velocità delle zanne e degli artigli dei mostri (informazione necessaria se un troll sta facendo a pezzi il vostro utilizzatore di magia)? Perché i mostri non hanno un punteggio di velocità? Perché impegnarsi a calcolare i bonus per colpire e le penalità delle armi contro le armature, ma non contro le pelli e corazze coriacee dei mostri (dopo tutto, il modificatore al tiro per colpire si basava sulla Classe Armatura, che includeva diversi tipi di armatura)? Un elemento nuovo e molto utile in AD&D era il concetto di tiro salvezza per gli oggetti. Mentre i personaggi avevano tiri salvezza conto la magia dei nemici, il veleno, ecc. sin dai tempi di OD&D, AD&D aggiunse una tabella per determinare se e come gli oggetti (ad esempio uno scrigno del tesoro) sarebbero sopravvissuti a una palla di fuoco lanciata nella stanza in cui si trovavano. Si trattava di un nuovo incentivo per i DM ad essere più ingegnosi sulla distruzione di oggetti che prima venivano considerati invulnerabili. Avanzamento dei personaggi Un grande cambiamento rispetto a OD&D fu nel sistema di avanzamento dell’esperienza/personaggio. Anche se il sistema dei punti esperienza non è mai sembrato molto equilibrato in nessuna versione di D&D, l’avanzamento di livello in OD&D era piuttosto semplice: quando si guadagnavano abbastanza punti esperienza alla fine della sessione, si avanzava di un livello, aggiungendo un Dado Vita e tutto il resto. In AD&D bisognava trovare un istruttore e pagare enormi somme di denaro per farsi allenare. I personaggi venivano valutati alla fine di ogni sessione su una scala che andava da 1 a 4, e la valutazione media di ciascuno determinava quanto tempo ci sarebbe voluto per allenarsi e salire di livello – e il costo dipendeva dal tempo impiegato. Conclusioni AD&D ha mantenuto la sua promessa: si trattava di un passo avanti rispetto a OD&D e al momento della sua uscita era all’avanguardia dei giochi di ruolo. C’erano abbastanza regole da coprire la maggior parte delle situazioni possibili e il sistema poteva considerarsi completo con i primi tre manuali. Tutti i manuali che seguirono potevano essere considerati a buon diritto dei supplementi, con l’eccezione forse di DSD, che conteneva alcuni concetti fondamentali per i chierici. Secondo molti, AD&D è l’unico, vero GDR. Rimpiazzò OD&D e la serie BECMI non era minimamente paragonabile in quanto a successo. Quel “Advanced” nel titolo accarezzava l’ego dei giocatori che percepivano fosse un prodotto più impegnativo. AD&D ebbe gran successo per una dozzina di anni, senza che la compagnia introducesse modifiche significative. Forse tutto questo fu determinato più dal grande successo di supplementi e avventure, che dalla qualità delle regole, ma se fosse così è qualcosa che non si limitò unicamente alla TSR. I manuali vennero ripubblicati con nuove copertine, ma il materiale rimase invariato finché non subentrò la seconda edizione di AD&D nel 1989. AD&D stimolò l’immaginazione di migliaia di giocatori in tutto il mondo. In ogni modo, questo gioco rimane uno dei più importanti nell’industria dei GDR. Tuttavia, AD&D fallì su molti altri fronti. Non era canonico e non copriva ogni evenienza. Non era possibile avere regole capaci di coprire ogni eventualità e i giocatori di tutto il mondo hanno rifiutato la linea della TSR che affermava che AD&D non poteva essere modificato o alterato in alcun modo. Le violente critiche agli altri giochi erano imbarazzanti e immature. Il gioco aveva disperato bisogno di una revisione e le regole avrebbero dovuto essere più rifinite. A volte le regole erano difficili da capire e la prosa ampollosa scoraggiava lo studio assiduo dei manuali. AD&D era un gioco pessimo per i neofiti, ma non impossibile. Era indubbiamente migliore di OD&D, fatta eccezione per il costo e per la quantità di materiale che andava assorbita. Le regole non erano più delle bozze da seguire, ma si trattava di istruzioni molto più meticolose, con esempi di gioco qua e là. Ma d'altronde non era un gioco ideato per i principianti. Decenni di avventure sono stati ispirati e accompagnati da questo gioco, che ha un meritatissimo posto d’onore nel cuore di molti. Note personali dell'autore AD&D è stato il mio gioco. Ci ho giocato con il mio gruppo per moltissimi anni, cominciando dall’inizio, integrando ogni manuale nella campagna che stavo giocando, finché l’arrivo della DMG non ha imposto una totale rivisitazione del gioco. Di tutti i giochi, questo è l’unico che posso dire di aver esplorato in maniera così meticolosa da non aver voglia di tornare a giocarci, neanche in ricordo dei vecchi tempi. Eppure ancora oggi sento un brivido scorrendo i vecchi manuali e supplementi, ricordando le grandi avventure promesse e quelle poi portate a termine. Sedetevi comodi e lasciate che vi racconti della nostra spedizione nelle Caverne Perdute di Tsojcanth… Dati fisici Eccovi un elenco dei principali manuali e supplementi pubblicati per AD&D 1E. Manuali base Supplementi Ambientazioni Supporti di gioco Moduli di avventura Articolo scritto a settembre 2010 da RAD. Articolo originale.1 punto

This leaderboard is set to Rome/GMT+01:00